当贷款诈骗频发时,很多人第一反应是质问平台"难道你们没责任吗?",但实际情况远比想象的复杂。本文从法律界定、平台义务、用户举证三个维度切入,带你看清诈骗案件中贷款平台究竟该承担哪些责任,教你如何在遭遇骗局时保护自身权益,同时分析监管部门近年出台的反诈新规对行业的影响。

最近跟同行聊天时,有个案例让我印象深刻:某用户通过不知名网贷APP申请贷款,结果被以"解冻费"名义骗走3万元。事后平台客服却回应:"这是用户和骗子之间的事"。这让我不禁思考——平台难道只是单纯的中介?

仔细想想,这里存在两个关键点:

1. 诈骗发生的场景载体是贷款平台

2. 骗子往往利用平台信息展示漏洞行骗

比如去年曝光的"假冒客服"案例,骗子直接套用正规平台的LOGO和话术,通过平台留言系统诱导用户转账。

翻看《网络安全法》第24条时注意到,平台有义务核验用户真实身份。但实际操作中,很多平台仅在借款环节做实名认证,对贷款咨询环节的留言审核却很宽松。

这里有个矛盾点:

• 从技术角度看,平台无法实时监控每一条私信内容

• 但从监管要求来说,必须建立风险预警机制

去年某头部平台就因未及时处理诈骗广告链接,被网信办约谈并罚款80万元,这个案例很能说明问题。

跟律师朋友聊过才知道,很多维权失败的案例都卡在证据链不完整。比如说,你要证明:

1. 诈骗行为确实发生在该平台

2. 平台存在明显审核过失

3. 经济损失与平台漏洞有直接因果关系

有个真实的维权案例:用户保存了骗子在平台发布的虚假贷款广告截图,以及诱导转账的聊天记录,最终法院判定平台承担30%赔偿责任。

根据最高法发布的典型案例,以下三种情形平台难辞其咎:

• 放任未备案的高利贷马甲包上架

• 对同一诈骗账号的多次投诉置之不理

• 未在显著位置标注官方联系方式

特别要注意第二点,去年某平台就因在接到5次同类诈骗投诉后仍未封号,被认定存在重大过失。

跟反诈中心的民警交流后,整理出三个核心自保原则:

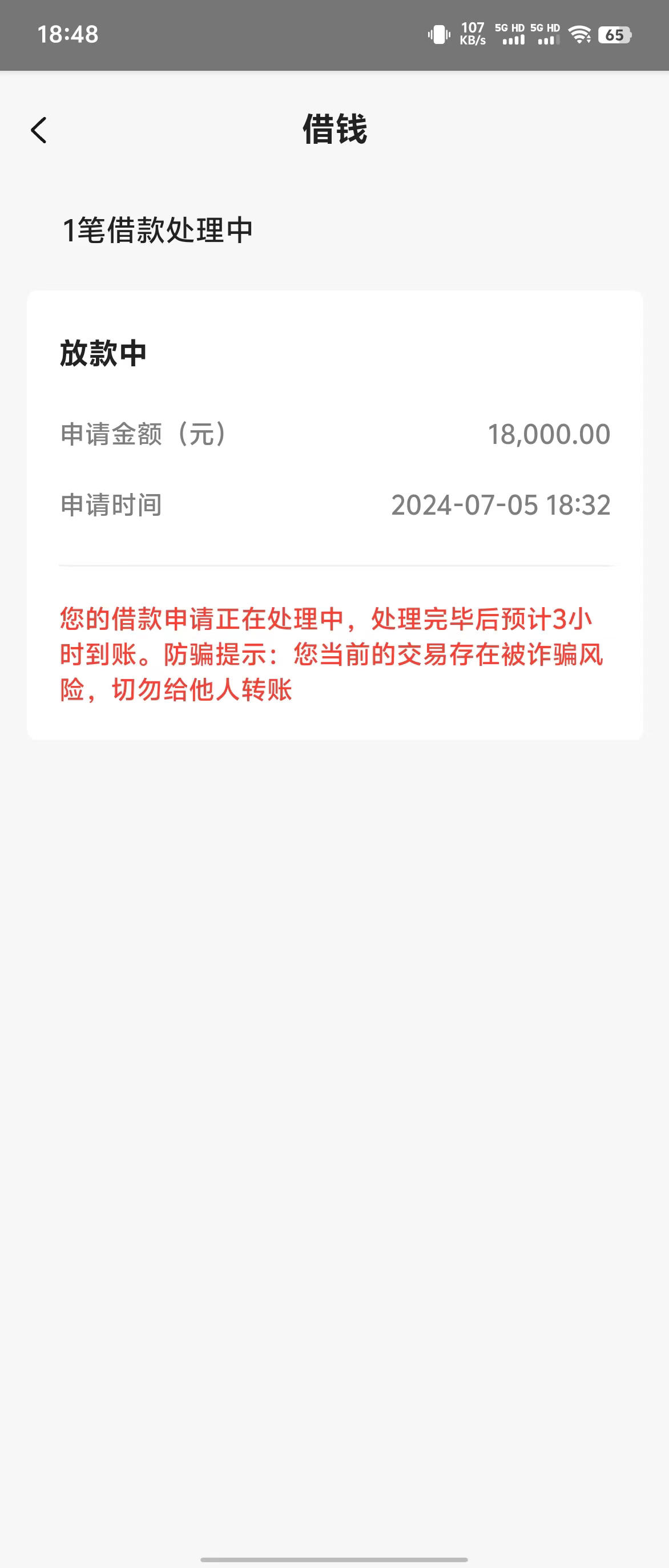

1. 凡是放款前收费的都是骗子(这点反复强调都不为过)

2. 通过官方应用市场下载贷款APP

3. 接到自称客服的电话时,务必回拨平台公示号码验证

有个很实用的技巧:在转账前搜索"平台名+诈骗"关键词,能避开80%的常见骗局。

今年新实施的《反电信网络诈骗法》要求平台必须做到:

• 建立24小时异常交易监测

• 对高风险交易进行人脸二次核验

• 每月向监管部门报送涉诈账号清单

某上市平台的技术负责人跟我说,他们现在采用AI模型分析聊天内容中的敏感词,识别准确率已经达到87%。

说到底,防范贷款诈骗需要平台、用户、监管部门三方联动。作为普通用户,既要提高警惕意识,也要学会用法律武器维权。下次再遇到类似"平台无责"的说法时,不妨拿出手机录屏保存证据,毕竟在这个数字时代,留存证据就是我们最好的护身符。

猜你喜欢

- 2025-10-06 12:15:51征信花了咋自查?这3招教你快速判断信用状况!

- 2025-10-06 12:11:10花呗不上征信了怎么办?贷款老哥必看的3个应对妙招

- 2025-10-06 12:08:53网约车司机如何选贷款平台?这5类渠道最实用

- 2025-10-06 12:01:532023年靠谱贷款平台推荐:正规渠道一网打尽

- 2025-10-06 11:57:03银行抵押车贷款怎么申请?手把手教你避开这些坑!

- 2025-10-06 11:53:30有公积金必看!这5类贷款秒批攻略 额度高利率低

- 2025-10-06 11:47:18黑户背债真的没救了吗?这几个方法或许能帮到你

- 2025-10-06 11:41:30曲阜小额贷款平台选择指南:利率、流程与避坑技巧

- 2025-10-06 11:40:17贷款平台不上门服务有哪些隐患?借款人必知的8个关键点

- 2025-10-06 11:33:16频繁收到贷款平台验证码?教你三招彻底解决骚扰问题